Entrevista: Carlos Alberto Prates Correia

O fim do silêncio

Por Marcelo Miranda | 05.08.2007 (domingo)

– entrevista publicada originalmente no jornal O Tempo em 3.ago.2007.

Num momento em que o cinema produzido em Minas Gerais vem ganhando destaque no circuito de grandes festivais do mundo inteiro (o mais recente representante é “Andarilho”, de Cao Guimarães, selecionado para Veneza), cabe parar e pensar como essa força surgiu – ou, mais especificamente – quem teve essa força em mãos antes da geração atual. Após Humberto Mauro no começo do século, um nome desponta dos anos 70 e 80: Carlos Alberto Prates Correia, cujo novo filme, “Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais” foi selecionado para a 35ª edição do Festival de Gramado, a ser realizado entre 12 e 18 de agosto.

O filme, mescla de ficção e documentário sobre os rumos do cinema em Minas nos anos de regime militar, marca o retorno de Prates às telas 18 anos após seu último longa, “Minas Texas” (1989). Nascido em Montes Claros (norte de Minas) em 1941, Prates Correia foi o maior pioneiro de uma certa “retomada” da produção audiovisual no Estado em Belo Horizonte, a partir do final dos anos 60, especialmente com a fundação do Centro Mineiro de Cinema Experimental – o Cemice era o agrupamento de profissionais dispostos a fazer filmes.

Apesar de, em 1966, ter se mudado para o Rio de Janeiro (como tantos outros cineastas daquela época, em busca de melhores oportunidades), Prates nunca deixou de fazer um cinema essencialmente firmado na própria terra, com forte carga poética e dramatúrgica que o tornou autor genuíno dentro do cenário brasileiro. Prates Correia dirigiu seis longas-metragens e dois curtas em 40 anos de carreira. Produção relativamente pequena, mas de grande significado – do que se destaca seu filme mais conhecido e premiado, “Cabaret Mineiro” (1980), e a elogiada adaptação de Guimarães Rosa “Noites do Sertão” (1984).

Figura reclusa, alheio a entrevistas, badalações e fotografias, Prates raramente falou com a imprensa em todo esse tempo. Pois ele aceitou conversar com o Magazine (sob a condição de ser por e-mail) e, ao longo de 12 questões, falou sobre a vida pessoal e profissional, sua trajetória e visão de cinema e o que pautou cada um de seus filmes. Um papo raro e exclusivo, que revela muito do mito por trás de um dos nomes mais enigmáticos do nosso cinema e explicita visão afiada, irônica e moderna para o próprio fazer cinematográfico.

Vamos começar falando de seu novo projeto, selecionado para o Festival de Gramado este ano: em que momento surgiu a vontade e a oportunidade de realizar “Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais”?

Eu tinha um roteiro similar de ficção que não conseguia vencer a barreira dos editais. Ao descobrir o concurso do Ministério da Cultura para documentários, percebi que, usando algumas técnicas do gênero, de baixo custo, poderia produzir um filme sem captar mais recursos. Introduzi no projeto algumas cenas do similar, dando o ar de sua graça, e trabalhei na construção de um semidocumentário. Mas pretendo um dia retomar o original, de ficção, chamado “A Vida É Morte ou Dinheiro”.

O filme é descrito como “documentário” no site de Gramado, mas pela sinopse me parece mais uma alegor i a sobre a realização audiovisual mineira em tempos difíceis (a ditadura). Como o senhor define “Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais”? Mais especificamente: como ele seria definido no cenário atual do cinema brasileiro?

Alegoria? Prefiro semidocumentário. Eu não conheço bem o cenário atual do cinema brasileiro. Depois de “Minas Texas” (1989) e do fechamento da Embrafilme (em 1990), me afastei da atividade durante mais de dez anos e, nos últimos tempos, me dediquei integralmente à produção de “Castelar…” e à reedição em DVD dos meus filmes anteriores.

A produção em Minas Gerais já teve um vigor muito particular e muito próprio. Ela quase sempre esteve afastada do eixo Rio-São Paulo, reproduzindo um pouco o isolamento do Estado em meio às montanhas. O senhor teve importância fundamental nesse processo, tanto como assistente e diretor de diversos títulos. Como era trabalhar com cinema em Minas nessa época (anos 60 a 80)?

Desculpe, mas o senhor parte de pressupostos inexatos. A produção em Minas foi sempre anêmica e quase sempre ligada ao Rio de Janeiro, pelo menos no período da ditadura enfocado por “Castelar…”. Dos 14 longas-metragens mencionados no filme, apenas “Crioulo Doido” e “O Homem do Corpo Fechado” foram produzidos por empresas sediadas em Minas.

A gente nascia em Minas ou era de família mineira, se ilustrava no Estado e ia para o Rio lutar pelo dinheiro na CAIC (órgão da Guanabara), Embrafilme (órgão federal), e voltava para filmar em Montes Claros, Diamantina, ou montava um cenário mineiro em Copacabana e nos subúrbios cariocas, como fiz em “Perdida” para diminuir os custos de produção. Pois os governos de Minas, pelo menos no meu caso, nunca entraram com um centavo, e não entram até hoje.

A não ser que o senhor considere o empréstimo do BDMG para a produção de “Crioulo Doido”, que paguei durante anos com juros e correção monetária. A liberdade de criação naquela época, igual em todo o país, era a arte de driblar a vigilância da censura. Quanto à autonomia… Bem, a Embrafilme não costumava se intrometer nos roteiros. A proibição ou os cortes eram feitos em Brasília, depois.

Esse momento também guarda a criação do Centro Mineiro de Cinema Experimental (Cemice), do qual o senhor foi fundador, a sua breve experiência como crítico de cinema e a parceria com outros nomes locais para tentar fazer de Minas um pólo produtor e exibidor. O senhor considera essa luta bem-sucedida? Como estaria o cenário hoje?

Começando pelo fim, minha experiência como crítico de cinema foi curta: seis meses no “Diário de Minas” em 1962. No final, levei um beiço desse Fernando Gabeira, que hoje é deputado, agindo em nome dos novos proprietários. Por ingenuidade, eu deixara acumular o pagamento de cem colunas diárias para receber no final e, abonado, passar uma temporada no Rio me familiarizando com o novo cinema brasileiro, que então engatinhava.

Quanto à parceria na constituição de um pólo, o senhor deve estar se referindo a algo que ocorreu 20 anos depois, sem a minha participação. Já a criação do Cemice, em 1965, eu acho que foi de fato o primeiro passo do cinema mineiro. Não vou repetir aqui o que está narrado em “Castelar…”.

Apenas acrescentar que os curtas-metragens realizados pelo Schubert Magalhães, Neville D’Almeida, além de “O Milagre de Lourdes” (dirigido por mim) e tantos outros, surpreenderam os próprios cinemanovistas pela colocação de temas inesperados e narrativas inovadoras, no momento exato em que apareciam o Andrea Tonacci, Rogério Sganzerla e Júlio Bressane, em São Paulo e no Rio, com desafios semelhantes. Só que os mineiros, sem vocação para o corporativismo, num domínio historicamente mafioso, se desagregaram e frutificaram pouco.

A sua obra como diretor, ainda que curta, é extremamente significativa e reconhecida como talvez o último sopro de grandes idéias em Minas Gerais, ao menos até o momento. Seus filmes eram essencialmente “mineiros” (desde a temática até a forma como iam sendo desenvolvidos), e ainda assim se mantinham universais. A mineiridade era um objetivo seu na hora de escolher ou desenvolver um projeto? Hoje é possível existir um cinema “mineiro” universal?

(Obra) Curta como, se, apesar das barreiras, ninguém fez mais filmes “mineiros” do que eu? Mesmo em termos nacionais, nossos cineastas de maior envergadura (Tonacci, Joaquim Pedro, Haroldo Marinho Barbosa) não ultrapassaram a minha marca. Sou maioral na extensão, mas jamais me impute a responsabilidade por grandes idéias! Deixe esta pessoa no seu canto.

A decantada mineiridade nunca foi um objetivo consciente na escolha de meus projetos: eles nasceram do sonho com um bispo (“O Milagre de Lourdes”), da necessidade de me inserir num ambiente temático composto por mais dois episódios (“Os Marginais”), da necessidade irrefreável de citar Kenji Mizoguchi cruzando racismo com ascensão social (“Crioulo Doido”), de transgredir o modelo da ditadura das reconstituições históricas e adaptações literárias (“Perdida”), de cantar com a minha voz cinematográfica as músicas que aprendi em Montes Claros (“Cabaret Mineiro”), de difundir a estupenda maquinaria verbal do Guimarães Rosa (“Noites do Sertão”), de contar para os outros tudo que Antônio Rodrigues me contava jogando pôquer (“Minas Texas”) e de promover o inventário de bens com certo valor deixados por alguns cinéfilos e cineastas em sua passagem por Minas (“Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais”).

Essa mineiridade do seu cinema estava inclusive nas escolhas de matéria- prima, como adaptar Rosa e Carlos Drummond de Andrade. O senhor também se pauta pela literatura mineira ou esses autores se encaixam na idéia do mineiro universal?

Que maluquice é essa? Quando é que adaptei Carlos Drummond? Apenas pedi ao Tavinho Moura (parceiro de Prates em todos os seus filmes), em “Cabaret Mineiro”, para musicar o poema em que Drummond fala do cabaré, provavelmente por informação do jornalista Newton Prates, do escritor Cyro dos Anjos ou porque deu umas voltinhas por lá.

No esplendor da construção da ferrovia, Montes Claros já teve 10% da população composta de prostitutas. Na madrugada de um réveillon, em torno de 1957, presenciei cena de (Emile) Zola: já em franca decadência, estirada na lama com seu casaco de pele, uma remanescente daquele período áureo emborcava uma garrafa de cachaça diante do garoto de Summer Jack, na rua do cassino, fumando charuto. Mas como noto que o senhor prefere a sociologia, leia a professora Mariza Veloso a propósito de “Minas Texas”: a visão do diretor é a mesma da pós-modernidade, que tende a fragmentar o mundo, embora não se ajuste rigorosamente no lugar-comum.

“Gostei da opção de Prates quando transforma Minas, um Estado de forte tradição cultural, num pano de fundo para falar da decadência cultural. ’Minas Texas’, a princípio, parece que vai apresentar uma visão cruel da cultura, mas depois parte para uma visão doce e nostálgica dessa mesma cultura. E é exatamente na nostalgia que se encontra uma forte característica da mineiridade.” E teoriza: “A mineiridade é quase ontologicamente nostálgica”. Para ela, contudo, “Minas Texas” vai muito além dessa mera caracterização: “mostra também a utopia de uma síntese não realizada. É a própria visão da modernidade.”

Uma pergunta quase abstrata, a ser respondida por instinto: o que o senhor buscava (ou busca) com o seu cinema?

Me divertir, é claro, como protagonista dessa tresloucada aventura. Afastar a monotonia, mais recentemente provocada pela aposentadoria prematura. No início, entretanto, imaginava estar praticando um ato revolucionário, estimulando o espectador a sair da sala de exibição pronto para a luta. Verdade. Até tomar consciência de que apenas participava de um bando de marotos.

Ainda falando de mineiridade, o senhor fez jus à origem e sempre se manteve à margem da badalação – poucas entrevistas, pouco contato com público ou crítica. Houve um motivo para isso?

Um filme deve ser composto de cenas que se encadeiam durante 90, cem minutos. O acréscimo efetuado nas entrevistas sempre me pareceu uma muleta, não gosto de seu uso – quebra o encanto. Mas especialistas na palavra (são raros) às vezes conseguem tornar o filme mais interessante. Dependem, no entanto, de quem os entrevista, do bom funcionamento da co-autoria.

(André) Bazin, com Orson Welles num hotel parisiense, tornam “Cidadão Kane” mais brilhante. Na literatura, Günter Lorenz e Guimarães Rosa trazem à tona todos os surubins do São Francisco para ouvir o que eles estão falando… Quer saber? Só optei pela profissão após ter a certeza de que um ótimo lugar para cineasta era bem atrás da câmera. Foi esse o motivo.

O senhor estava sumido desde o final dos anos 80. Poderia dizer por onde esteve e o que fez neste tempo? Chegou a pensar em produzir e dirigir antes de fazer “Castelar…”?

Retour-en-arrière: em 1990, eu tinha sofrido um golpe duplo do Collor. Sem a Embrafilme, não consegui distribuir o recém-concluído “Minas Texas”. Com o bloqueio das aplicações financeiras, fiquei também sem acesso a uma pequena herança que acabara de receber e que garantia meu sustento. Quando surgiu a possibilidade de liberar cruzados novos com menor deságio, mudei-me para Montes Claros e construí uma casa.

Lá ficaria um tempo trabalhando no roteiro novo, depois a venderia, quem sabe até com algum lucro para investir no filme. Subitamente, contudo, enxames de marabuntas começaram a invadir a casa, me obrigando a vendê- la pela metade do preço. Movido pelo desejo de me tornar um personagem roseano, comprei gado e chapéu de couro. Perdi o gado e, com o chapéu, voltei para o Rio, onde me procurou o Paulinho Ribeiro, querendo produzir um filme sobre a vida do Brizola. O filme do Paulinho seria dirigido por mim, e o roteiro eu deveria escrever com Darcy Ribeiro, tio dele.

Relutei intimamente em aceitar o convite, mas topei. Liguei para o Darcy, que eu não conhecia, uma assessora atendeu, perguntou quem desejava falar. Fiquei mudo. Cantos de guerra indígenas, inicialmente distantes, tornaram-se rapidamente ensurdecedores em meus ouvidos. Desliguei num átimo. Meu avô paterno, agora mesmo no século XX, foi morto e comido pelos índios, só deixaram os ossos. Preferi não correr novos riscos e desisti da parceria. Depois veio o câncer, que descobri urinando sangue na frente do lindíssimo mar azul que contorna a Fortaleza de Santa Cruz, durante a escolha dos cenários para o primeiro tratamento de “Sertanejo do meu Coração”, um projeto novíssimo.

A operação foi mole, apesar das 13 horas sobre a mesa. Por ironia do destino, porém, peguei o mal do Zequiel, personagem de “Noites do Sertão”, e não durmo faz cinco anos. Apesar da seqüela, escrevi um segundo tratamento, ganhei um concurso de roteiros e outro de desenvolvimento de projetos, mas não consegui romper a barreira dos editais de produção. Mesmo com um título mais vigoroso, “A Vida É Morte ou Dinheiro”, conforme já informei. Depois vieram “Castelar…” e as restaurações. Meu objetivo atual – claro! – está intimamente relacionado com uma boa noite de sono.

O senhor está remontando alguns de seus filmes? Por quê?

Remontando não é bem, embora tenha aproveitado para fazer alguns cortes. O mais importante foi reeditar o som de todos em DVD, com recursos próprios. Menos de “Noites do Sertão”, pois eles se esgotaram antes. No processo, ouvi diálogos, ruídos e instrumentos musicais que tinham se despedido na mixagem e desaparecido no ótico. Cortei planos deteriorados, tornei letreiros legíveis, dei um acabamento aos filmes que eles nunca tiveram por falta de grana. Pois no mesmo dia em que concluí os trabalhos, a funcionária da Programadora Brasil, do MinC, me oferece a subida honra de lançar o “Cabaret Mineiro” em DVD… com a condição de usar uma telecinagem a partir do original. Respondi, evidentemente, que naquele instante eu resolvera destruir os negativos.

De que tipo de cinema o senhor gosta?

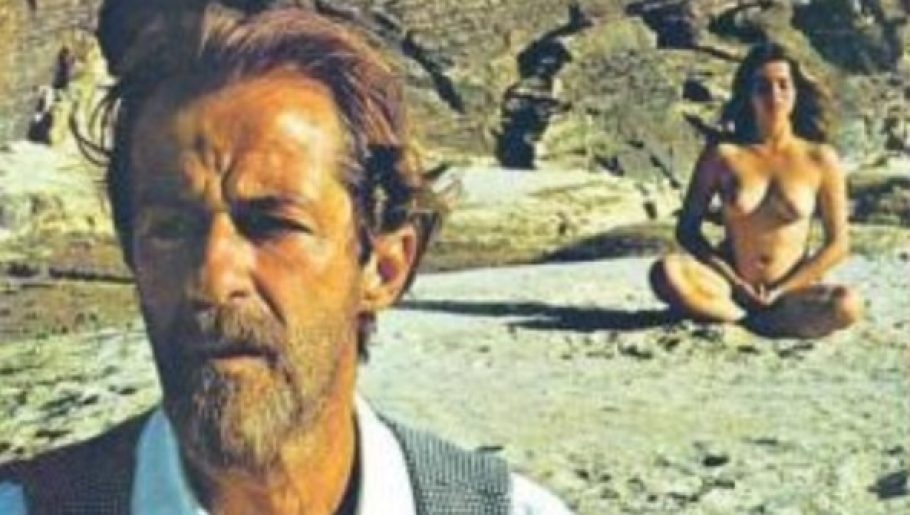

O cinema que gosto deve ter poltronas confortáveis, ar-condicionado perfeito, som e imagem satisfatórios, ser perto de minha casa e exibir nas telas mulheres atraentes, de preferência desnudas, como forma de desagravo às atrizes do cinema pornô, inacreditavelmente incensado por Luis Buñuel no fim da vida.

Apesar disso, deve também levar ao público em cópia nova, na matinê de domingo, às 10h30 da manhã, sua obra-prima “A Adolescente” (“The Young One”) e nas semanas seguintes “Jornada Tétrica” (“Winds Across the Everglades”), de Nicholas Ray, “Contos da Lua Vaga” (“Ugetsu Monogatari”), de Kenji Mizoguchi, e diversos monumentos quase desconhecidos que é raro ver programados mesmo pelas cinematecas do país.

Poderíamos falar em algum tipo de influência ou referência de outros cineastas na sua obra?

Não. Ou melhor, de todos.

————————————-

0 Comentários