O Cinema de Francesco Rosi

Um retrato da Itália pelas lentes do cinema político de Francesco Rosi

Por Humberto Silva | 17.02.2024 (sábado)

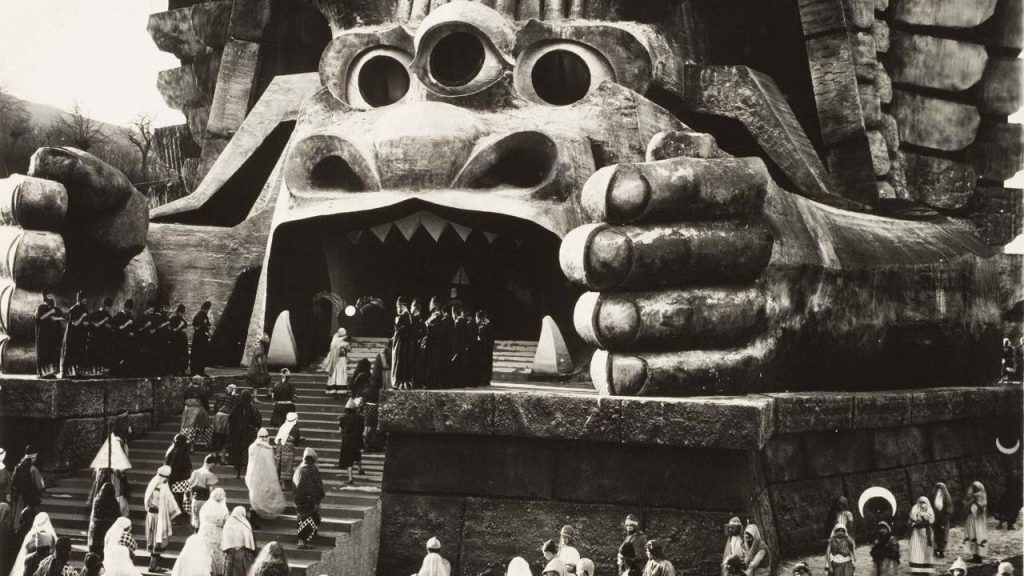

A cinematografia italiana é uma das mais vigorosas da história; já nos primeiros anos desta, se impôs com a pujança de companhias cinematográficas como a Società Italiana Cines, Itala Film e filmes incontornáveis para cinéfilos como Quo Vadis (1913), de Enrico Guazzoni, A queda de Tróia (1911) e Cabíria (1914), ambos de Giovanni Pastrone, o perdido na Segunda Guerra Sperduti nel buia (1914), de Nino Martoglio. Este último, para historiadores como Georges Sadoul, contaminado pelo verismo de Giovanni Verga (manifestação literária do naturalismo na Itália), foi o ponto de apoio para o uso do prefixo “neo”, que dará sentido ao que na década de 1940 foi reconhecido em todo o mundo como neorrealismo italiano: nas palavras do crítico Umberto Barbaro para a revista Film, ao ver Obsessão (1943), de Luchino Visconti, o “novo verismo” face àquele de Sperduti nel buia.

“Cabíria” (1914), de Giovanni Pastrone, é um épico de grandes proporções que marca a era silenciosa do cinema italiano.

As décadas de 1960/70 foram particularmente fulgurantes para o cinema italiano. Passado o enorme impacto com a eclosão neorrealista, o começo dos anos 60 viu o impulso de um forte movimento de renovação e o sucesso de gêneros que o mantiveram na ribalta como um dos mais iluminados e celebrados em âmbito mundial. De algum modo, como reflexo da nouvelle vague francesa, afirmou-se uma geração com origem no neorrealismo, casos de Michelangelo Antonioni e Federico Fellini; da vaga francesa, igualmente, surgiram nomes como Valerio Zurlini, Bernardo Bertolucci e Marco Bellocchio. Foi, na mesma medida, o momento de grande difusão da comédia italiana, do bang-bang à italiana, de grandes produções épicas, chamadas de peplum, ou filmes de sandália, e do gênero conhecido como giallo (amarelo, em referência à cor da capa de livros populares editados com material barato), que responderá pela produção de filmes de terror, suspense e policial direcionados ao grande público.

Essas duas décadas, ainda – fortemente influenciados e em diálogo com o neorrealismo –, foram marcadas pela profusão de filmes de engajamento político. O caráter que o chamado “cinema político italiano” assumirá, por sua vez, esteve inequivocamente atrelado às tensões políticas no país, que se refletiram nas telas por meio de filmes cujo horizonte foi o de descortinar relações de poder numa atmosfera política demasiadamente conturbada. Em decorrência, o cinema político italiano legou ao mesmo tempo obras marcantes para a história em sentido lato e que, justamente por isso, mobilizaram intensos debates e controvérsias, pois tocavam de modo visceral nas entranhas do poder: exibiam explicitamente personalidades com enorme influência e realce na vida social e política tanto quanto instâncias como a máfia, a polícia, a magistratura e o parlamento.

“A Terra Treme” (1948), de Luchino Visconti, destaca-se por apresentar pessoas do povo atuando e pelo uso do dialeto da Sicília. O Neo-realismo como um contato criativo com a realidade.

Para termos uma razoável compreensão do contexto de realização de filmes de teor político na Itália nos anos de 1960 e 1970, farei uma digressão sociológico-política. Derrotada na guerra, na Segunda, nos anos imediatamente posteriores os italianos viveram um caos político. A se imaginar toda sorte de revanchismos, vinganças, ressentimentos, acusações, desconfianças para uma população que viveu dois decênios sob o regime fascista. Realço: a palavra “população” carrega o sentido fraco de “povo”. Vale lembrar que como organização política, Estado instituído, a Itália é um país jovem. A unificação italiana ocorreu na década de 60 do Dezenove. Isso num país que se orgulha em contar sua história desde o Império Romano. Ao longo do tempo, no entretanto, a nação que com a unificação recebeu o nome de Reino da Itália, com a Casa de Savoia reinando, fora uma colcha de retalhos. Em decorrência, disputada por espanhóis, franceses e austríacos, com reinos e repúblicas espalhados em seu território e sob forte influência do papado.

Ora, mal teve uma história para contar como nação moderna e, com a ascensão do fascismo, a hecatombe que resultou da Segunda Guerra. Reconstruir (essa uma palavra capiciosa; mas, adotemo-la) o país dos escombros implicou em confrontos entre forças de extremo a extremo no espectro político. Entre extremos, flutuações num lodaçal em que embates ideológicos e interesses econômicos fizeram com que personalidades políticas, agremiações, grupos, facções criminosas e partidos legalizados transitassem por meio de fronteiras imprecisas, perigosas e subterrâneas: o mundo político na Itália no pós-guerra foi um verdadeiro campo minado. Segmento da população que aderiu ao fascismo e não morreu na guerra, obviamente não desapareceu por encanto; e, no cenário mundial com o advento da Guerra Fria, a sombra de Moscou com a ameaça comunista pairava no ar.

“Quando os Brutos Se Defrontam” (1967), de Sergio Sollima. Durante as décadas de 1960 e 1970, a Itália desenvolveu gêneros populares: Peplum, épicos fantásticos; Spaghetti Western, reinterpretando o faroeste americano; e Giallo, terror com mistério e suspense em uma estética estilizada

Imersa num caldeirão político, os políticos italianos procuraram uma saída por meio de uma coalização que contou com apoio da Igreja Católica e dos Estados Unidos e que reuniu liberais, direitistas e anticomunistas. A Democracia Cristã (DC) tornou-se o “centro de gravidade” do conjunto de forças políticas que, não sem sentido, ficou conhecido como “centrismo”. Vencedora nas eleições parlamentares de 1948, a DC foi o esteio da política italiana até a década de 1990. Nesse arco de tempo, a DC se aliou a diversas tendências – inicialmente marginalizado pela coalizão, mesmo com o Partido Socialista Italiano nos anos de 1960 –, sempre com o objetivo de evitar a ascensão dos comunistas. Enquanto foi dominante na Itália, a DC conviveu com enormes divisões internas, que eram postas de lado em grande parte pelo forte anticomunismo que orientava suas decisões.

Nesse arco de tempo, ainda, importante ressaltar – como medida estratégica diante da ameaça comunista –, a Itália foi incluída entre os países beneficiados pelo Plano Marshall, programa norte-americano de ajuda econômica executado entre 1947 e 1951, durante o governo de Harry Truman, cujo objetivo foi o de reconstrução de países na Europa devastados pela guerra. A partir de década de 1950, a Itália, que fora até então um país de economia agrária, se industrializou e, já no começo da década de 1960, experimentou um “boom” econômico. Certo? Não! A Itália, país que por séculos foi uma colcha de retalhos, não se unificou de modo a que um italiano seja um italiano (hoje, a Liga do Norte, liderada por Mattei Salvini, possui inclinações separatistas; já no Sul, o Movimento pela Separação da Sicília não tem a força da Liga do Norte, mas possui, como explícito no nome, igualmente um discurso separatista).

“De Punhos Cerrados” (1965), de Marco Bellocchio. As décadas de 1960 e 1970 também marcaram um período de forte engajamento político na Itália. Instituições como a família e a Igreja Católica são demolidas por um cinema profundamente crítico.

O “boom” econômico dos anos de 1960 deu-se no Norte, em Milão, Turim, cidades nas quais se estabeleceram complexos industriais. O Sul, Nápoles, Palermo…, permaneceu uma região economicamente pobre, agrária, exposta a tensões sociais, dependente do poder público; com isso, viu germinar o crime, a violência, o que fez da máfia uma “instituição” poderosa na Sicília. Dividida cultural e economicamente entre o norte rico e o sul pobre, foi nesse contexto, com essa realidade social e política, que o cinema ganhou contornos de urgência, de denúncia, ao oferecer um retrato das contradições do país.

O cinema de engajamento político italiano projetou Elio Petri (Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, 1970), Bernardo Bertolucci (O confomista, 1970), Marco Bellocchio (De punhos cerrados, 1965), Irmãos Taviani (Pai patrão, 1977), Mario Monicelli (Os companheiros, 1963), Dino Risi (Esse crime chamado justiça, 1971), Damiano Damiani (Confissões de um comissário de polícia ao procurador da República, 1971), Giuliano Montaldo (Sacco e Vanzetti, 1971), Lina Wertmüller (Mimi, o metalúrgico, 1972). Esta uma pequena mostra de diretores e filmes mais conhecidos da vasta produção do cinema político italiano.

Francesco Rosi durante a estreia sueca de “O Caso Mattei” (1972). Seu cinema revela a fragilidade das personalidades poderosas e o impacto significativo de indivíduos menos proeminentes sobre o destino coletivo.

Esses diretores, realçados com os respectivos filmes aqui lembrados, de qualquer forma circularam por caminhos diversos, além do de teor propriamente político. Já Francesco Rosi, extremamente profícuo e longevo, é dentre os realizadores com foco na política, ou mais precisamente nas relações de poder, aquele cuja obra praticamente não se afasta de temas políticos. Herdeiro do neorrealismo, assistente de Luchino Visconti em A terra treme (1948), Rosi adotará uma postura que impregnará seus filmes: o registro cru, factual, do meio social e político; a exibição de subterrâneos nas ações humanas que tornam personalidades poderosas frágeis na mesma proporção em que personalidades insignificantes, ou mesmo invisíveis, decidem o destino de muitos.

Da vasta obra de Rosi, ativo e engajado ao longo de quatro décadas, deter-me-ei em O bandido Giuliano (1962), As mãos sobre a cidade (1963), O caso Mattei (1972) e Cadáveres ilustres (1976). Entendo que esses quatro filmes encerram sua visão sobre o papel do cinema – concebido para ele como instrumento que deve se deter nas fissuras escondidas das estruturas de poder. Neles há um trânsito recôndito entre espaços privados e a esfera pública, entre o que é imediatamente visível e o que sorrateiramente se mantem numa zona abscôndita. De fato, Rosi em seu cinema político exibe quase sempre uma situação nuclear na qual tudo indicaria, supondo a narrativa convencional, caminhar para uma solução; ou para um final aberto, que instigaria o espectador a refletir, conjecturar. Rosi, no entanto, lateraliza essas duas possibilidades estabelecidas pela narrativa cinematográfica.

O Bandido Giuliano (1962). A dualidade do protagonista: herói ou vilão?

O bandido Giuliano exibe fugazmente o protagonista. Giuliano é herói ou bandido para Rosi? Giuliano foi uma pessoa real que teve a vida ficcionalizada, mitificada, conforme suas ações interessassem aos jogos de poder e, na mesma medida, conforme sua presença impactou quem lhe era próximo no lugar em que viveu; morto, fortaleceu-se a lenda e seus feitos se tornaram tão enaltecidos quanto execrados. Giuliano é uma criação do diretor de cinema italiano Francesco Rosi, o personagem que dá título a seu filme, realizado doze anos após sua morte. Mas, no filme, ele não interage, não fala, é visto em poucas cenas se movimentando em planos abertos, circundado por seus seguidores; efetivamente, ele só é enquadrado em plano fechado quando morto. Rosi não “construiu” um personagem mais verdadeiro que o lendário – na contramão, tampouco o “descontruiu”: esses dois Giulianos são fakes.

Salvatore Giuliano, nascido em Montelepre e morto aos 27 anos no ano de 1950 em Castelvetrano, não foi nem um nem outro: o que ele foi, sequer foi dito por quem conviveu com ele, pois contaminados pela aura em torno de seu nome. As circunstâncias de sua morte geraram diversas versões. As autoridades policiais sustentaram que ele morreu ao resistir à prisão; seu lugar-tenente, em julgamento, confessou que o havia traído, matando-o porque as autoridades policiais lhe prometeram anistia e uma recompensa; aventou-se ainda a suspeita de que seu corpo não foi reconhecido e que quem foi enterrado como Salvatore Giuliano não é ele. O que importa no filme, contudo, não é o jovem morto, mas que onde viveu e morreu decisões de poder transitavam subterraneamente conforme interesses da máfia, das autoridades policiais, dos magistrados e de políticos profissionais.

“As Mãos Sobre a Cidade” (1963) retrata o período em que o Plano Marshall impulsionou a reconstrução da Itália, desencadeando uma intensificação da especulação imobiliária e, por conseguinte, da corrupção.

As mãos sobre a cidade exibe conflito de interesses e corrupção na pele de um empreendedor imobiliário que também é vereador? Letreiros advertem que se trata de uma ficção, os personagens e acontecimentos no filme foram criados pela imaginação do diretor. Observo que, com sinal trocado, os mesmos letreiros caberiam a Giuliano: o empreendedor que também é vereador é tão verdadeiro quanto o bandido Giuliano. E se não fosse verdadeiro o filme seria uma empulhação. Rosi obviamente não fez o filme para mostrar que o conflito de interesses e a corrupção na pele de um político são fakes. O político empreendedor é tão verdadeiro que aponta para os limites do jogo jurídico que apõe verdade e imaginação: para garantir a realização e circulação do filme, Rosi não dá nome aos bois; sequer a cidade é nomeada, fica então para o espectador reconhecer Nápoles. De modo que Edoardo Notolla, o empreendedor vereador que protagoniza o filme, não nomeia ninguém; ao não nomear ninguém, o que se exibe salta da imaginação para a realidade e assim os letreiros de advertência são falseados: caso a carapuça não coubesse, de fato, a ninguém, Rosi seria um fanfarrão inconveniente.

Bem, mas, o que seria no filme jogo de interesses e corrupção é explicitado num episódio localizado que deveria conduzir a narrativa: o desmoronamento de um prédio habitado por famílias de classe baixa, que deixou mortos e feridos. A construtora do empreendedor vereador realizava uma obra no prédio contíguo ao que desmoronou. A investigação sobre o acidente o coloca no olho do furacão. No entanto, paulatinamente, a investigação sai de cena, fica solta no ar. O foco do filme deixa de ser o tal conflito de interesses a passar a ser o conluio entre políticos de tendências opostas em busca de maioria na câmara municipal em razão das eleições que se aproximam. O que importa no filme, assim, não é o conflito de interesses, a corrupção, mas como políticos manobram nos subterrâneos do poder. Nestes, o acidente se inscreve nos incidentes previstos de antemão nas esferas de poder. É um caso isolado; tão só ilustrativo da indiferença com que as instâncias de poder lidam com uma tragédia.

“O Caso Mattei” (1972) explora o mistério em torno do acidente de avião do empresário Enrico Mattei, questionando se foi um assassinato.

O caso Mattei começa com o acidente de avião que vitimou o poderoso empresário da indústria de petróleo italiana, Enrico Mattei, em 1962. O filme oscila entre as atividades de Mattei antes do acidente e a investigação sobre um possível ato de sabotagem com a finalidade de matá-lo. A ENI (Ente Nazinali Idrocarburi), dirigida por Mattei, adotou uma postura autônoma em relação ao oligopólio das grandes empresas de petróleo dos Estados Unidos e do Reino Unido (Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf Oil, British Petroleum, Shell), negociando com ex-colônias francesas no norte da África e, em plena Guerra Fria, com os soviéticos. Num certo sentido, esse é o filme de caráter mais jornalístico dos quatro aqui recortados. Ao fim e ao cabo, Rosi trabalhou com o material do livro L´Assassinio di Enrico Mattei, escrito pelo jornalista, e partigiano que lutou contra o nazifascismo, Fulvio Bellini. Publicado em 1970, Bellini sustenta, como o título revela, que Mattei fora assassinado (só em 1997 a justiça italiana reconheceu oficialmente o atentado). Apoiado no livro, Rosi exibe um conluio entre políticos, militares e serviços secretos em sua morte.

Vejamos com calma. Rosi deu a seu filme o título Il caso Mattei e não l`Assassinio…, seguindo o livro. Título de filmes satisfaz interesses de distribuidoras e o jogo do mercado. Nesse caso, O caso Mattei faz ver como o relato jornalístico de Bellini é a ponta do iceberg que convém para que Rosi deixe fios soltos, ainda que o tempo todo o espectador não tenha dúvida do atentado. Ocorre que, por isso, “o caso” e não “o assassinato”, assim como com Giuliano o que importa no filme não é a morte e sim que os autores – sugere-se o serviço secreto francês – permaneceram ocultos (vale lembrar: até hoje os autores do ato de sabotagem do avião são ignorados).

Cadáveres ilustres mostra o assassinato de quatro juízes. A investigação é conduzida por um inspetor de polícia que ao final também acaba assassinado sem desvendar quem os teria assassinado. Em todos os assassinatos um único tiro é disparado; mas, não se exibe quem atirou; tampouco de onde o tiro partiu (na verdade, a composição cênica e os enquadramentos onde ocorrem dão margem a inverossimilhança). Dos filmes aqui tratados, Cadáveres ilustres é o mais obscuro. Por isso, por que também o mais recente, expõe os limites dos procedimentos de Rosi. Nos filmes anteriores, a obscuridade ficava nos subentendidos, nas lacunas, nas elipses. Aqui ela é componente da narrativa, explicitada nos métodos com que o inspetor investiga o assassinato dos juízes. De sorte que à política, explicitamente abordada na trama, acaba se sobrepondo o thriller policial, que segue inclusive convenções do filme noir.

Em “Cadáveres Ilustres” (1976), o assassinato de quatro juízes da Suprema Corte italiana desencadeia uma trama de mistério, onde a ambiguidade é o ponto central da narrativa.

Assim procedendo, ao contrário dos anteriores, Cadáveres ilustres dá margem a que se o conceba com final aberto. O inspetor, retratado como honesto em meio à corrupção e interesses nebulosos, e que se movimenta com ar ingênuo e despolitizado, patina de um lado para o outro na investigação (suspeitos se dispersam na condução do enredo; polícia, militares, magistratura e política se entrelaçam de modo fugidio, sem que o inspector possa aferir conexões com os crimes…). Alguns indícios na trama, contudo, sugerem que ele poderia estar paranoico, por trás dos assassinatos e, ao final, teria se dado conta de que também seria assassinado. A obscuridade em Cadáveres ilustres acaba pondo Rosi numa encruzilhada. A força simbólica dos filmes anteriores está nas lacunas, elipses, na zona cinzenta em que se movimentam a máfia, autoridades policiais, magistrados e políticos. Nesse filme, entretanto, a zona cinzenta é obscurecida pela paranoia das teorias conspiratórias. Daí se ponderar sobre um final aberto: o inspetor, de fato, poderia estar paranoico e, igualmente, envolvido nos assassinatos, como afirma o diretor da polícia na versão oficial fake e, simultaneamente, com uma pátina de verdade sobre sua paranoia.

(Sobre teorias conspiratórias, a se levar em conta o clima de terror na Itália na segunda metade da década de 1970. O medo de um golpe de estado estimulado pela extrema direita, a ação de grupos extremistas de esquerda como as Brigadas Vermelhas, sequestros e assassinatos de autoridades como a de um líder da DC, Aldo Moro, no mesmo momento em que o filme circulava nos cinemas. Mas, para mim esse o ponto, teria Rosi sido tomado pelo pânico? Daí, recusando em certa medida suas premissas sobre o cinema, ter feito um filme tão obscuro, escapulindo ao registro cru, factual, do meio social e político? Até onde sei, Cadáveres ilustres circulou nas salas de cinema sem incidentes trágicos… Em seu trajeto “tranquilo”, coube-lhe até a graça do prestigiado prêmio David di Donatello em 1976).

Certo, mas com seu modus operandi, exceção em boa medida a Cadáveres ilustres, os filmes de Rosi não são conclusivos; tampouco se abrem de modo claro para ambiguidades interpretativas, com finais abertos que ensejariam duplo sentido para o espectador. Giuliano foi assassinado e os interesses para que tivesse esse fim ficaram na penumbra. A implicação da construtora de Notolla no desmoronamento de um prédio foi abafada na própria narrativa, que ao final o encerra na posição de poder, depois de tensas negociações com aliados e opositores. A investigação sobre o acidente que vitimou Mattei expõe indícios, sugere sabotagem, mas os interessados em sua morte permaneceram na penumbra. Penumbra que igualmente envolve o assassinato de quatro juízes. Vale dizer: Rosi procede pela suspensão de dados, lacunas, incertezas que opõem o que é visto e o que simplesmente escapa à diegese; assim, o que se vê são indícios, hipóteses frágeis, que sugerem dúvidas em vez de esclarecer.

No cinema de Francesco Rosi, o intricado caminho das incertezas e ambiguidades emerge como o modo mais honesto de representar a complexidade da política.

É como se aquilo que se vê, o filme, seja uma falsa pista, uma digressão para perturbar o foco de atenção do espectador. Sob esse aspecto, o cinema político de Rosi é uma negação do voyerismo que assinala uma visão do que seja a projeção de um filme em sua relação com o espectador: no limite, para aludir ironicamente a Lacan, um espelho permanentemente às suas costas. O que me parece bastante perturbador em seu cinema é que suponho ele querer mostrar que as imagens vistas se oferecem ao espectador como blefe, jogo de cena. Mas, justamente por isso, o espectador também é alertado que por trás da cena composta há um mundo que se esconde e permanece definitivamente escondido.

Creio, em sentido amplo, ser assim que Rosi compreende o jogo político, as tramoias que se situam nas esferas do poder. E, sendo assim, cabe ao cinema, devidamente inserido no mesmo teatro político, ser composto com lacunas, elipses, incertezas. O espectador que se dispuser a entender seus filmes de teor político, a história contada por meio de imagens montadas na sala de edição, a narrativa, pois, se frustrará ao se deparar com lacunas, elipses, pistas falsas. De modo que quem se dispuser a dar sentido a elipses, lapsos e assim crer entender os filmes aqui destacados não compreenderá como se movimentam as engrenagens escondidas nas esferas do poder; ou, compreenderá o mundo em que vive como uma fábula para fazer criança dormir.

Para mim, o cinema de engajamento político de Francesco Rosi carrega o seguinte pressuposto: quem dele se aproximar precisa ter fortemente presente que a política em sua visibilidade esconde uma zona cinzenta, imprecisa, o que de modo algum lhe possibilita traçar fronteiras entre a realidade e a imaginação; o cinema, então, é tão só um instrumento que desvelaria aquilo que não se desvela.

Francesco Rosi faleceu aos 92 anos em 2015.

Humberto Silva é professor de história do cinema na FAAP; autor, entre outros, de Glauber Rocha – cinema, estética e revolução (Paco Editorial, 216); é membro da Abraccine.

0 Comentários